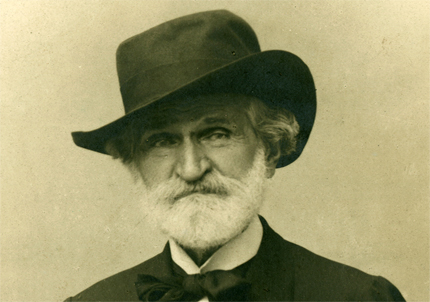

Giuseppe Verdi

Persona

compositore

, Roncole di Busseto, Parma / , Milano

Biografia

Giuseppe Verdi (1813 - 1901)

Pierluigi Petrobelli

Nato a Le Roncole, vicino a Busseto (Parma), il 9 (o 10) ottobre 1813 da un oste e da una filatrice, Giuseppe Verdi manifestò precocemente il suo talento musicale, come testimonia la scritta posta sulla sua spinetta dal cembalaro Cavalletti, che nel 1821 la riparò gratuitamente "vedendo la buona disposizione che ha il giovinetto Giuseppe Verdi d'imparare a suonare questo istrumento"; la sua formazione culturale ed umanistica avvenne soprattutto attraverso la frequentazione della ricca Biblioteca della Scuola dei Gesuiti a Busseto, tuttora in loco.

I principi della composizione musicale e della pratica strumentale gli vennero da Ferdinando Provesi, maestro dei locali Filarmonici; ma fu a Milano che avvenne la formazione della sua personalità.

Non ammesso a quel Conservatorio (per aver superato i limiti d'età), per la durata di un triennio si perfezionò nella tecnica contrappuntistica con Vincenzo Lavigna, già "maestro al cembalo" del Teatro alla Scala, mentre la frequentazione dei teatri milanesi gli permise una conoscenza diretta del repertorio operistico contemporaneo.

L'ambiente milanese, influenzato dalla dominazione austriaca, gli fece anche conoscere il repertorio dei classici viennesi, soprattutto quello del quartetto d'archi. I rapporti con l'aristocrazia e i contatti con l'ambiente teatrale decisero anche sul futuro destino del giovane compositore: dedicarsi non alla musica sacra come maestro di cappella, o alla musica strumentale, bensì in modo quasi esclusivo al teatro in musica.

La prima sua opera, nata come Rocester (1837), frutto di lunga elaborazione, e poi trasformata in Oberto, conte di San Bonifacio, venne rappresentata alla Scala il 17 novembre 1839, con esito tutto sommato soddisfacente.

L'impresario del massimo teatro milanese, Bartolomeo Merelli, gli offerse un contratto per altre due partiture: Un giorno di regno (Il finto Stanislao), opera buffa, ebbe una sola rappresentazione (5 settembre 1840), e solo con Nabucco, la cui prima ebbe luogo il 9 marzo 1842, il talento verdiano si rivelò appieno. Il modello dello spettacolo grandioso, dove la vicenda è disegnata a grandi tinte, si ripete nell'opera successiva, I Lombardi alla prima crociata (Milano, Scala, 11 febbraio 1843); ed è con Ernani (Venezia, La Fenice, 9 marzo 1844) che l'esperienza drammatica si concretizza nel conflitto tra le passioni dei personaggi. Questa scelta stilistica prosegue con I due Foscari (Roma, Teatro Argentina, 3 novembre 1844), ed è ulteriormente raffinata in Alzira (Napoli, San Carlo, 12 agosto 1845). Tutte le opere della prima fase creativa verdiana si differenziano fra loro perchè in ciascuna di esse viene esplorato questo o quel particolare aspetto dell'esperienza drammatico-musicale. Così, in Giovanna d'Arco, dalla tragedia di Schiller (Milano, Scala, 15 febbraio 1845), l'elemento soprannaturale gioca un ruolo determinante nella vicenda, di nuovo attagliata soprattutto sul grandioso; mentre in Attila (Venezia, La Fenice, 17 marzo 1846) la sperimentazione riguarda tanto la spettacolarità sulla scena quanto l'organizzazione complessiva dei singoli atti che compongono la partitura. Con Macbeth (Firenze, La Pergola, 14 marzo 1847) Verdi affronta per la prima volta un modello shakespeariano, e soprattutto mette in evidenza le connessioni drammaticamente rilevanti tra momenti cruciali della vicenda, e questo con mezzi esclusivamente musicali.

A trentaquattro anni il compositore ha ormai raggiunto una fama internazionale; le sue opere si rappresentano con frequenza in tutti i teatri del mondo, e vengono commissionate dai principali teatri italiani, esempio tipico è la prima rappresentazione de Il corsaro (Trieste, Teatro Grande, 25 ottobre 1848) alla quale l’autore non può assistere perché impegnato altrove.

Ma questo a Verdi non basta. La trasformazione de I Lombardi in Jérusalem (Parigi, Opéra, 26 novembre 1847) costituisce il primo incontro con le esigenze (ma anche con gli imponenti mezzi a disposizione) del grand opéra francese, e di questa esperienza sono evidenti le tracce ne La battaglia di Legnano (Roma, Argentina, 27 gennaio 1849), in cui conflitti individuali ed aspirazioni patriottiche, sollecitate dal contemporaneo esplodere dei moti risorgimentali, si alternano nella partitura. Con Luisa Miller (Napoli, San Carlo, 8 dicembre 1849), di nuovo su modello schilleriano, i conflitti si spostano anche tra differenti livelli sociali, alla fine dei quali l'innocenza soccombe.

Con Stiffelio (Trieste, Teatro Grande, 16 novembre 1850) l'ambientazione borghese di una setta religiosa mette in luce il conflitto tra i sentimenti individuali e il dovere che la carica spirituale impone. In Rigoletto (Venezia, La Fenice, 11 marzo 1851) l'arte verdiana raggiunge uno dei suoi vertici più alti grazie alla perfetta concatenazione drammatica (frutto anche della fedeltà al modello di Victor Hugo), realizzata con altrettanto perfetto equilibrio dei mezzi musicali impiegati: la vendetta del buffone di corte per l'oltraggio inflitto dal duca libertino alla figlia ricade spaventosa su di lui tra lo scatenarsi degli elementi naturali in tempesta. Sempre sulla dimensione degli individui si atteggia La traviata (Venezia, La Fenice, 6 marzo 1853), partitura accentrata sull'eroina, una cortigiana che alle convenzioni ipocrite della società in cui vive oppone il totale sacrificio di sé. A queste due vicende direzionali, nelle quali lo sviluppo dell'azione avviene con un ritmo intensissimo, si contrappone quella del Trovatore (Roma, Teatro Apollo, 19 gennaio 1853), ricavata dall'omonimo dramma di García Gutiérrez, in cui le motivazioni che determinano lo svolgimento dell'azione sono continuamente eluse; l'azione drammatica si sublima costantemente nel gesto musicale, realizzando una forma di teatralità pura per la quale non esistono modelli o confronti.

All'esperienza del grand opéra Verdi ritorna con Les Vêpres siciliennes (Paris, Opéra, 13 giugno 1855), affrontando per la prima volta le esigenze della declamazione in lingua francese, e mettendo a confronto ancora una volta conflitti tra individui con aspirazioni e sentimenti di un intero popolo. Oltre alla traduzione del Trovatore in Trouvère e l'impoverita trasformazione (soprattutto per esigenze di censura) di Stiffelio in Aroldo, con Simon Boccanegra (Venezia, La Fenice, 12 marzo 1857) Verdi sperimenta in maniera nuova tematiche e opposizioni politiche, mentre con Un ballo in maschera (Roma, Teatro Apollo, 17 febbraio 1859) i conflitti sono in primo luogo all'interno di ciascuno dei principali personaggi, e sono rappresentati attraverso un gioco costante di simmetrie di situazioni e di travestimenti che trovano corrispondenza nelle continue variazioni della cellula ritmica che sta alla base dell'intera partitura. Analoga sperimentazione strutturale ritorna ne La forza del destino (San Pietroburgo, Teatro Imperiale, 10 novembre 1862) dove ancora una volta le improbabili peripezie degli individui e le loro sofferenze si stagliano contro l'indifferenza delle scene collettive.

Il ritorno all'orbita francese porta alla riscrittura di Macbeth (Paris, Théâtre Lyrique, 21 aprile 1865) e alla composizione di Don Carlos (Paris, Opéra, 11 marzo 1867), dove le esigenze spettacolari del genere vengono piegate alle necessità della più complessa fra tutte le realizzazioni drammatiche verdiane: i conflitti tra gli individui - e al loro interno - sono connessi tra loro in una vorticosa spirale, nella quale la concezione politica liberale del Marchese di Posa si confronta con quella assoluta di Filippo; ma su di entrambe prevale il potere della Chiesa impersonato dal Grande Inquisitore.

Verdi, che era stato eletto deputato nel primo Parlamento italiano e che su richiesta di Cavour aveva composto l'Inno delle nazioni per l'inaugurazione dell'Esposizione universale di Londra del 1862, vide con crescente preoccupazione l'assenza di un sentimento di appartenenza nella nazione appena creata; e non cessò di additare modelli nei quali riconoscere un patrimonio culturale comune; alla morte di Rossini (13 novembre 1868) propose una Messa da Requiem, omaggio collettivo dei maestri italiani al massimo esponente dell'arte loro (1869) e, rielaborando La forza del destino, scrisse una Sinfonia la cui articolazione è modellata su quella del rossiniano Guglielmo Tell.

La creazione di Aida (Il Cairo, Teatro dell'Opera, 24 dicembre 1871), voluta come opera "nazionale" egiziana da Ismail Pascià, portò ad una originalissima interpretazione, in chiave italiana, delle esigenze spettacolari e drammatiche del grand opéra; ancora una volta in quest'opera il conflitto tra il potere e l'individuo porta all'annientamento di quest'ultimo attraverso una caleidoscopica alternanza di esperienze stilistiche, musicali e spettacolari.

Davanti al diffondersi in Italia della musica strumentale d'Oltralpe Verdi reagì componendo un Quartetto (Napoli, 1 aprile 1873) per dimostrare che sapeva combattere il "nemico" con le sue stesse armi e, alla morte di Alessandro Manzoni, decise di comporre lui stesso, sviluppando il già fatto nell'ultimo movimento della collettiva Messa per Rossini, un Requiem, che di quella composizione ritiene l'articolazione testuale e l'alternanza di spessori sonori.

Ma il Requiem, ulteriore messaggio politico che identifica nel destinatario la massima gloria letteraria contemporanea e in Palestrina il modello storico secondo il quale si svolgono alcuni momenti cruciali della partitura, è una solitaria, totalmente soggettiva, meditazione sul mistero della morte, con tensioni costantemente frustrate verso una trascendenza avvertita come improbabile.

Ad un periodo piuttosto prolungato di apparente stasi ed inattività creativa seguirono il radicale rifacimento del Simon Boccanegra (1880-81), che segna fra l'altro l'inizio della collaborazione con Arrigo Boito, e la trasformazione di Don Carlos da grand opéra in cinque atti ad opera italiana (Milano, Scala, 10 gennaio 1884).

Con la composizione di Otello (Milano, Scala, 5 febbraio 1887) Verdi riporta il dramma al livello dell'individuo - il protagonista - che si dibatte e soccombe tra l'astrazione assoluta del bene - Desdemona - e quella del male - Jago -. Se in Otello sono ancora riconoscibili, pur nel flusso continuo del discorso sonoro e drammatico, nuclei statici nei quali si intravedono le forme musicali chiuse del passato, in Falstaff, l'estrema fatica operistica verdiana, l'azione si trasforma in puro gioco dell'intelletto, al quale corrisponde un altrettanto sottile e raffinato procedere di simmetrie sonore.

La parabola artistica di Verdi si chiuse con la composizione dei tre pezzi sacri, uno StabatMater ed un Te Deum per coro e grande orchestra, che incorniciano la preghiera alla Vergine dall'ultimo canto della Divina commedia, affidato a quattro voci femminili soliste e, a questi tre brani venne in seguito aggiunta, all'inizio, un'Ave Maria per coro a cappella, composta precedentemente. Anche qui, come nel Requiem, le aspirazioni ad una trascendenza si alternano ad una visione pessimistica della realtà umana, la sola alla quale Verdi crede veramente. E per i musicisti anziani Verdi dà vita in Milano ad una Casa di riposo che egli definirà "l'opera mia più bella".

La morte di Verdi, il 27 gennaio 1901, segna la conclusione di un'era della vita italiana; l'apoteosi del suo funerale coincide invece con l'inizio della parabola crescente della fortuna dell'opera sua, mai come oggi viva ed attuale sulle scene di tutto il mondo.

© Copyright 2001 by Pierluigi Petrobelli

torna su

Cronologia della vita

Marisa Di Gregorio Casati

1813 Nasce il 9 o 10 ottobre (la data è incerta) alle Roncole, frazione di Busseto negli Stati parmensi, allora sotto il dominio francese. Il padre, Carlo, è l’oste del luogo, con un piccolo spaccio di generi vari; la madre, Luigia Uttini, filatrice, proviene da Saliceto di Cadeo, nel Piacentino.

1817 Comincia a prendere lezioni di italiano, latino e musica da don Pietro Baistrocchi, organista nella Chiesa delle Roncole. Tre anni più tardi il padre gli regala una spinetta usata ed egli sostituisce don Baistrocchi all’organo.

1823 Novembre: entra al ginnasio di Busseto per studiare “grammatica inferiore e superiore” con don Pietro Seletti.

1825 Prende lezioni di musica dal maestro di cappella Ferdinando Provesi.

1828 Compone pagine strumentali per la Società Filarmonica di Busseto, di cui Antonio Barezzi, suo futuro suocero, era fondatore e presidente.

1829 Il 24 ottobre concorre, senza fortuna, per il posto di organista del comune di Soragna.

1831 Il 14 marzo si trasferisce in casa di Antonio Barezzi e dà lezioni di canto e piano alla figlia Margherita. In maggio Carlo Verdi chiede al Monte di Pietà di Busseto un sussidio per il figlio Giuseppe affinché possa “perfezionarsi nell’arte musicale”. In dicembre analoga richiesta verrà rivolta alla duchessa Maria Luigia affinché interceda presso il Monte di Pietà.

1832 Il 13 febbraio, grazie anche ad un contributo di Antonio Barezzi, il Monte di Pietà di Busseto concede a Giuseppe Verdi una borsa di studio di 300 lire annue, per quattro anni. In giugno Verdi si trasferisce a Milano e prende alloggio in casa del bussetano Giuseppe Seletti. Non viene ammesso al Conservatorio di Milano ed in agosto inizia le lezioni private con Vincenzo Lavigna, maestro al cembalo al Teatro alla Scala.

1833 Il 26 luglio muore Ferdinando Provesi, ed il 10 agosto muore anche la sorella Francesca Giuseppa, cui Verdi era molto affezionato. In dicembre da Milano fa domanda per concorrere al posto lasciato vacante da Provesi. La domanda non verrà accolta ed il posto sarà ricoperto da Giovanni Ferrari di Guastalla.

1834 L’11 aprile partecipa al Teatro dei Filodrammatici di Milano come maestro al cembalo all’esecuzione dell’oratorio di Haydn La creazione. L’esecuzione viene ripetuta al Casino dei Nobili. E’ forse in questo periodo che conosce Andrea Maffei, socio dei Filodrammatici. Il 14 novembre Verdi assiste a Parma ad un concerto di Paganini, presente la duchessa Maria Luigia.

1835 Il 15 luglio Lavigna rilascia un attestato in cui dichiara: “Aver egli studiato Contrappunto [...] ed aver percorso gli studi lodevolmente”; Verdi è perciò “abilitato a disimpegnare la professione al pari di qualunque accreditato Maestro di Cappella”. L’11 ottobre Verdi fa domanda per il posto di Maestro di cappella del Duomo di Monza. Intrattiene contatti con Pietro Massini, direttore dell’Accademia di dilettanti del Teatro dei Filodrammatici di Milano, per un’opera da rappresentarsi in quel teatro (Rocester).

1836 Il 27-28 febbraio sostiene e supera l’esame per l’incarico di maestro di musica e direttore della Società Filarmonica di Busseto. Il 4 maggio sposa Margherita Barezzi ed insieme si recano a Milano in viaggio di nozze. Inizia la composizione di Rocester e mette in musica l’ode di Manzoni Il cinque maggio. In novembre compone un Tantum ergo per tenore e orchestra.

1837 Il 26 maggio nasce la figlia Virginia; l’8 ottobre nella chiesa di Croce Santo Spirito esegue con i Filarmonici bussetani una sua Messa. Dirige molte accademie alla Società Filarmonica di Busseto.

1838 L’11 luglio nasce il figlio Icilio; il 12 agosto muore la figlia Virginia. Pubblica presso l’editore G. Canti di Milano le Sei romanze per canto e pianoforte (Non t’accostare all’urna; More, Elisa lo stanco poeta; In solitaria stanza; Nell’orror di notte oscura; Perduta ho la pace; Deh, pietoso, o Addolorata). Il 28 ottobre si dimette dall’incarico di maestro di musica di Busseto.

1839 Il 6 febbraio lascia Busseto con la famiglia e si trasferisce a Milano; in aprile incontra per la prima volta Giuseppina Strepponi cui fa ascoltare Oberto, conte di San Bonifacio, che andrà in scena al Teatro alla Scala il 17 novembre. L’impresario Bartolomeo Merelli offre a Verdi un contratto per scrivere tre opere in due anni, mentre Giovanni Ricordi si assicura la stampa dell’Oberto. Il 22 ottobre muore il figlio Icilio. L’editore Canti pubblica le due Romanze L’esule e La seduzione, e il Notturno «Guarda che bianca luna!».

1840 Inizia a comporre Un giorno di regno, lottando contro la salute malferma. Il 18 giugno muore per encefalite la moglie Margherita. Verdi ritorna a Busseto, ma è di nuovo a Milano in luglio. Il 5 settembre la nuova opera buffa Un giorno di regno viene eseguita per una sola volta e senza successo.

1841 Fine gennaio: comincia a musicare Nabucodonosor, che terminerà in ottobre.

1842 Il 9 marzo prima rappresentazione al Teatro alla Scala di Milano di Nabucodonosor (Nabucco), su libretto di Temistocle Solera, con esito eccellente. In maggio compone la Romanza «Chi i bei dì m’adduce ancora» per l’album di Sofia de’ Medici. In settembre incontra Rossini a Bologna; su questo incontro scriverà: “mi ha accolto assai gentilmente e l’accoglienza è parsa sincera. [...] Quando penso che Rossini è la reputazione mondiale vivente, io mi ammazzerei e con me tutti gli imbecilli. Oh è una gran cosa essere Rossini!”. In autunno Nabucco viene ripreso alla Scala con grande successo, l’opera tiene il cartellone per cinquantasette sere. (Verdi inizia a frequentare con più assiduità i salotti aristocratici milanesi).

1843 L’11 febbraio prima rappresentazione alla Scala de I Lombardi alla primacrociata su libretto di Solera; l’esito è molto buono. Il 20 marzo Verdi si reca a Vienna per dirigere tre recite di Nabucco. Riceve la proposta del Teatro La Fenice di Venezia di scrivere un’opera nuova per il Carnevale 1843-44. Il 20 settembre il segretario del Teatro La Fenice Guglielmo Brenna invia a Verdi il programma di Ernani, di cui Piave sarà il librettista. Compone la Romanza «Cupo è il sepolcro e mutolo» per l’album di Lodovico Belgioioso.

1844 Il 9 marzo prima rappresentazione di Ernani alla Fenice con esito ottimo: “il pubblico m’ha fatto ogni sorta d’accoglienza e l’altra sera m’hanno accompagnato a casa colla banda” (lettera ad Antonio Barezzi, 17.3.1844). In aprile Emanuele Muzio comincia a studiare con Verdi; sarà lil suo unico allievo. L’8 maggio acquista alle Roncole il podere Plugaro. In settembre porta a compimento la composizione de I d ue Foscari, su libretto di Piave, che verrà rappresentato a Roma, al Teatro Argentina, il 3 novembre. Verdi, ritornato a Milano da Roma, inizia a scrivere Giovanna d’Arco. Compone anche la Romanza «E’ la vita un mar d’affanni».

1845 Il 15 febbraio prima rappresentazione alla Scala di Giovanna d’Arco (su libretto di Solera). L’editore Lucca pubblica in maggio l’album di Sei romanze per canto e pianoforte (Il tramonto; La zingara; Ad una stella; Lo spazzacamino; Il mistero; Brindisi). Il 20 giugno Verdi parte per Napoli, dove il 12 agosto Alzira, su libretto di Salvadore Cammarano, verrà rappresentata al Teatro di San con esito discreto. Di ritorno a Milano, Solera gli consegna il libretto di Attila, che subito inizia a comporre. In settembre-ottobre Verdi acquista a Busseto il palazzo Dordoni Cavalli; in ottobre incontra a Milano l’impresario Benjamin Lumley di Londra e l’editore parigino Léon Escudier, il quale acquista i diritti per la Francia delle sue opere. In dicembre Verdi parte per Venezia, dove si ammala gravemente di febbre gastrica.

1846 L’11 gennaio Giuseppina Strepponi canta per l’ultima volta in teatro (Nabucco a Modena) e successivamente si trasferisce a Parigi dove si mantiene dando lezioni di canto. Il 17 marzo prima rappresentazione di Attila al Teatro La Fenice con esito ottimo. In aprile, rientrato a Milano, Verdi si deve sottoporre ad un lungo periodo di riposo ed in luglio parte per Recoaro in compagnia di Andrea Maffei, che accetta di scrivere il libretto dei Masnadieri. In ottobre inizia a scrivere Macbeth sui versi di Piave.

1847 Il 18 febbraio Verdi, in compagnia di Muzio, si trasferisce a Firenze. Il 14 marzo prima rappresentazione di Macbeth al Teatro alla Pergola con esito buono. Rientrato a Milano comincia a comporre I masnadieri, ed il 26 maggio parte per Londra in compagnia di Emanuele Muzio; in quella città, il 22 luglio, l’opera verrà rappresentata all’Her Majesty’s Theatre con esito buono. A Londra Verdi conosce anche Giuseppe Mazzini. Il 27 luglio parte da Londra per Parigi, dove, il 26 novembre, all’Opéra, viene rappresentata Jérusalem , rielaborazione de I Lombardi secondo i criteri del grand opéra. L’editore Lucca pubblica la Romanza per canto e piano Il poveretto.

1848 Gennaio: Verdi termina la composizione de Il corsaro; in aprile: breve viaggio a Milano, dove incontra di nuovo Mazzini ed accetta di comporre un inno patriottico. Il 25 maggio acquista il fondo di Sant’Agata, su cui sorge il casale che diventerà la sua villa. Torna a Parigi e va a convivere con Giuseppina Strepponi. In settembre, ricevuta la poesia di Goffredo Mameli, compone l’inno Suona la tromba per voci maschili. Il 25 ottobre prima rappresentazione de Il corsaro al Teatro Grande di Trieste (Verdi si trova ancora a Parigi) con esito abbastanza buono. In novembre il compositore chiede a Cammarano alcune modifiche al libretto de La battaglia di Legnano, quanto al soggetto della nuova opera da darsi a Roma chiede vi siano: “caratteri ben decisi, passione, movimento, molto patetico e soprattutto vi sia il grandioso e lo spettacoloso senza di cui io non credo possibile un successo in un gran teatro” (lettera del 23 novembre). Il 20 dicembre Verdi parte da Parigi per recarsi a Roma.

1849 Il 27 gennaio prima rappresentazione de La battaglia di Legnano al Teatro Argentina nel clima della Repubblica romana e alla presenza di Mazzini e Garibaldi; il quarto atto viene bissato. All’inizio di febbraio Verdi torna a Parigi. Il 3 maggio Cammarano gli spedisce il programma di Eloisa Miller. A fine estate il compositore si trasferisce a Busseto; Giuseppina lo raggiungerà in settembre ufficializzando così l’unione con Verdi. Il 3 ottobre, in compagnia di Antonio Barezzi, Verdi parte per Napoli dove, l’8 dicembre, viene rappresentata Luisa Miller al Teatro di San Carlo. A metà dicembre rientra a Busseto.

1850 Gennaio-febbraio: Verdi progetta di scrivere Re Lear basato sul dramma di Shakespeare, e chiede a Cammarano di stendergli una selva. A metà giugno Piave si reca a Busseto per lavorare ai libretti di Stiffelio e della Maledizione (Rigoletto). Il 16 novembre al Teatro Grande di Trieste prima rappresentazione di Stiffelio in una versione mutilata dalla censura. In questa città Verdi compone la Romanza per canto e pianoforte «Fiorellin che sorgi appena». Tornato a Busseto, si occupa del libretto di Rigoletto e si rifiuta categoricamente di adattarne il testo alle imposizioni della censura.

1851 Il 2 gennaio Verdi propone a Cammarano il soggetto del Trovatore; il 26 Piave annuncia a Verdi che la censura ha approvato Rigoletto. In febbraio il compositore parte per Venezia dove, l’11 marzo, l’opera viene rappresentata con esito trionfale. Ritornato a Busseto Verdi si trasferisce nella villa di Sant’Agata; il 28 giugno muore la madre; il 10 dicembre parte con Giuseppina per Parigi.

1852 In febbraio firma un contratto con l’Opéra; forse assiste al Théâtre de Vaudeville a LaDame aux camélias, adattamento del romanzo di Dumas fils. Il 18 marzo è di nuovo a Sant’Agata e firma un contratto con La Fenice. Il 17 luglio muore a Napoli Salvadore Cammarano, il libretto del Trovatore verrà completato da Emmanuele Bardare. In dicembre Verdi inizia la composizione de La traviata e termina quella del Trovatore. Il 24 dicembre è a Roma.

1853 Il 19 gennaio prima rappresentazione de Il trovatore al Teatro Apollo con successo trionfale. Ritornato a Sant’Agata Verdi lavora alacremente a La traviata ed il 21 febbraio è a Venezia dove, il 6 marzo, l’opera viene rappresentata al Teatro La Fenice: accoglienza fredda. Il 10 marzo ritorna a Sant’Agata e riparte il 15 ottobre alla volta di Parigi.

1854 In marzo Verdi è a Londra e successivamente a Parigi. Il 6 maggio La traviata viene riproposta con grande successo al Teatro di San Benedetto di Venezia; in ottobre cominciano le prove dei Vêpres siciliennes all’Opéra di Parigi, interrotte a causa della fuga di Sofia Cruvelli in Costa Azzurra con il fidanzato. Il 26 dicembre, prima rappresentazione del Trovatore al Théâtre Italien, in italiano.

1855 Il 13 giugno felice esito de Les Vêpres siciliennes (Parigi, Théâtre de l’Opéra) con oltre quaranta repliche; alla fine di dicembre Verdi rientra in Italia. L’opera viene rappresentata a Parma in italiano col titolo Giovanna de Guzman (26 dicembre).

1856 A fine marzo Piave è a Sant’Agata per le modifiche al libretto di Stiffelio (il futuro Aroldo). A fine giugno Verdi e Giuseppina sono a Venezia per la stagione dei bagni. Il 31 luglio partono per Parigi dove, in ottobre, sono ospiti di Napoleone III nella villa imperiale di Compiègne.

1857 Il 12 gennaio prima rappresentazione de Le Trouvère all’Opéra di Parigi; il 13 gennaio Verdi e Giuseppina Strepponi partono per Sant’Agata, dove il compositore termina Simon Boccanegra, che verrà rappresentato al Teatro La Fenice il 12 marzo con esito mediocre. In maggio è a Reggio Emilia per la ripresa del Boccanegra al Teatro Municipale (10 giugno). Nell’estate viene portata a compimento la trasformazione di Stiffelio in Aroldo ed il 16 agosto l’opera viene rappresentata al Teatro Nuovo di Rimini con la direzione di Angelo Mariani. Il 20 agosto rientra a Sant’Agata e si occupa della composizione de Una vendetta in domino (Un ballo in maschera).

1858 Il 5 gennaio Verdi e Giuseppina partono per Napoli, ma insormontabili difficoltà di censura portano a sciogliere il contratto con il San Carlo e l’opera, prevista per Napoli, viene offerta all’impresario Jacovacci di Roma. Il 23 aprile lasciano Napoli e rientrano a Sant’Agata. In giugno-luglio trascorrono un periodo di riposo alle terme di Tabiano; in settembre il libretto di Una vendetta in domino, ora col titolo Un ballo in maschera, viene approvato dalla censura romana. Il 20 ottobre Verdi e Giuseppina partono nuovamente alla volta di Napoli per una ripresa di Simon Boccanegra, che andrà in scena al Teatro di San Carlo il 28 novembre.

1859 Il 15 gennaio Verdi e la Strepponi sono a Roma, dove, il 17 febbraio, Un ballo in maschera viene rappresentato al Teatro Apollo con grande successo. Il 20 marzo sono di nuovo a Sant’Agata; in luglio trascorrono un breve periodo di riposo ai bagni di Tabiano ed il 29 agosto si recano a Collonges-sous-Salève (alta Savoia) per il loro matrimonio, officiato con rito religioso dall’abate Mermillod. Poco dopo Verdi è eletto rappresentante di Busseto per recarsi a Torino ad offrire l’annessione (votata in plebiscito) dell’ex Ducato di Parma al Regno di Sardegna; a Leri incontra Cavour.

1860 Gennaio: Verdi e la moglie sono a Genova per trascorrervi il periodo invernale. A marzo tornano a Sant’Agata ed a luglio sono a Tabiano; Verdi si occupa della ristrutturazione della villa di Sant’Agata. In dicembre il tenore Enrico Tamberlick, facendosi intermediario della direzione dei Teatri Imperiali di San Pietroburgo, chiede a Verdi di comporre un’opera per quel teatro.

1861 Verdi è deputato nel primo Parlamento italiano per il collegio di Borgo San Donnino (Fidenza). In una delle sedute della Camera, a cui partecipa, compone la Romanza per canto e piano Il brigidin. A fine novembre parte con la moglie per San Pietroburgo in vista del debutto de La forza deldestino, ma la malattia del soprano La Grois lo costringe a rinviare l’opera di un anno.

1862 Per l’Esposizione Internazionale di Londra compone, su testo del giovane Arrigo Boito, l’Inno delleNazioni per tenore, coro e orchestra, che viene eseguito all’Her Majesty’s Theatre il 24 maggio. A fine agosto Verdi e la moglie ripartono per San Pietroburgo dove, il 10 novembre ha luogo la prima rappresentazione de La forza del destino: successo eccellente nonostante l’ostilità di una parte dell’ambiente culturale russo. Il 9 dicembre lasciano la Russia e raggiungono Parigi.

1863 Il 6 gennaio Verdi e Giuseppina raggiungono Madrid per una ripresa de La forza del destino al Teatro Real (21 febbraio). Visitano l’Andalusia ed in marzo sono di nuovo a Parigi per la ripresa dei Vêpres siciliennes all’Opéra (20 luglio). In agosto rientrano a Sant’Agata.

1864 Diversi viaggi a Torino per svolgere gli impegni di deputato. In novembre Verdi inizia la revisione di Macbeth e incarica Piave della stesura dei nuovi versi da tradurre.

1865 I coniugi Verdi trascorrono l’inverno a Genova; il compositore compie frequenti viaggi a Torino. Presenta a Parigi (Théâtre Lyrique, 21 aprile) la nuova versione in francese di Macbeth con esito modesto. In settembre rinuncia a candidarsi nuovamente come deputato ed in novembre parte per Parigi dove fa visita a Rossini e firma un nuovo contratto con l’Opéra.

1866 In marzo ritorna in Italia ed inizia a comporre Don Carlos; in luglio affitta un appartamento a Genova (Palazzo Sauli), che diverrà il ritiro abituale per i mesi invernali. Il 24 luglio i coniugi Verdi sono a Parigi per le prove dell’opera. Dal 19 agosto al 12 settembre sono a Cauterets nei Pirenei per le cure termali.

1867 Il 14 gennaio muore a Busseto Carlo Verdi, padre del Maestro (era nato alle Roncole il 18 agosto 1875). L’11 marzo, dopo rinvii, tagli e interventi dell’ultima ora, Don Carlos va in scena al Théâtre de l’Opéra di Parigi. Ritornati in Italia in maggio Giuseppina si reca a Milano e fa visita a Clara Maffei e ad Alessandro Manzoni; sempre in maggio Verdi e la moglie decidono di affiliare la cugina Filomena (a cui daranno successivamente il nome di Maria). Il 21 luglio muore a Busseto Antonio Barezzi. Il 27 ottobre a Bologna prima esecuzione italiana di Don Carlos, diretta da Angelo Mariani.

1868 Il compositore incontra a Milano - grazie alla contessa Maffei - Alessandro Manzoni (30 giugno). Il 13 novembre muore Gioacchino Rossini e Verdi propone che i maggiori compositori italiani scrivano una Messa per onorarne la memoria. In dicembre è a Genova e lavora alla revisione della Forza del destino.

1869 Il 27 febbraio al Teatro alla Scala, prima rappresentazione della nuova versione della Forza del destino con esito buono. In agosto Verdi compone il «Libera me, Domine» per la Messa per Rossini, ma nasce un dissidio con Mariani, impegnato per le celebrazioni rossiniane a Pesaro, circa l’esecuzione della Messa da eseguirsi nella basilica di San Petronio a Bologna; il 4 novembre la commissione milanese, istituita appositamente per questo progetto, rinunzia definitivamente alla sua attuazione. In dicembre Ricordi pubblica l’Album per canto a beneficio della famiglia di Piave (il librettista era stato colpito da una grave paralisi) e per il quale Verdi ha composto uno Stornello. A fine dicembre Camille Du Locle, autore del libretto di Don Carlos, è a Sant’Agata e propone a Verdi di scrivere un’opera per i festeggiamenti in occasione dell’apertura del Canale di Suez.

1870 Metà maggio: Verdi riceve da Du Locle uno scenario di Aida redatto dall’egittologo Auguste Mariette ed a luglio ospita Antonio Ghislanzoni a cui propone la versificazione del libretto. Il 9 agosto inizia a comporre l’opera. Nel corso dell’intera estate librettista e compositore lavorano a stretto contatto. In dicembre, da Genova, Verdi rifiuta il posto di direttore del Conservatorio di Napoli offertogli dal Ministro della Pubblica Istruzione Cesare Correnti e rimasto vacante dopo la morte di Saverio Mercadante.

1871 In febbraio discute con il Ministro Correnti un progetto di riforma dei conservatori italiani; in settembre termina la composizione di Aida; si incontra a Milano con lo scenografo Girolamo Magnani per la messa in scena dell’opera alla Scala e propone il riassetto dell’orchestra di quel teatro. Il 19 novembre a Bologna assiste ad una recita del Lohengrin di Wagner diretto da Mariani e annota le proprie impressioni sullo spartito. Il 24 dicembre, al Teatro dell’Opera prima rappresentazione di Aida al Cairo (Verdi non andrà nella città egiziana) diretta da Giovanni Bottesini.

1872 L’8 febbraio, Verdi presente, prima rappresentazione europea di Aida al Teatro alla Scala con grande successo; l’opera verrà ripresa anche al Teatro Regio di Parma (20 aprile) presente l’autore. In agosto i coniugi Verdi sono a Tabiano, ed in novembre a Napoli per una ripresa di Don Carlo al Teatro di San Carlo (2 dicembre).

1873 Ancora a Napoli per le prove di Aida, che va in scena il 30 marzo. Verdi scrive il Quartetto in Mi minore per archi e lo fa eseguire in forma privata nel suo appartamento all’Albergo delle Crocelle. In aprile è a Sant’Agata. La morte di Alessandro Manzoni (22 maggio) riporta in primo piano l’idea di una Messa da requiem,