Nascosto sugli scaffali di molte librerie d’appassionati di musica, sovrastato dalle coperte rigide dei volumi di dimensioni “standard” o dalle imponenti cover degli LP, è facile dimenticarsi dell’esistenza del libretto d’opera. Spesso lo si usa senza prestare particolare attenzione ai dettagli, come ad esempio le copertine illustrate. Se possedete un libretto edito da Casa Ricordi fra gli anni Cinquanta e oggi, probabilmente si tratta del loro tipico volumetto color crema con al centro un disegno stilizzato su sfondo monocromatico. Se invece siete i fortunati possessori di edizioni tardo ottocentesche, i vostri libretti saranno eleganti edizioni con copertine riccamente illustrate in stile Liberty. Qualunque sia il caso, quelle immagini e quei libretti raccontano molte più storie di quanto il loro micro-formato lascerebbe pensare.

Volume in miniatura adatto a tutte le tasche, il libretto d’opera è una pubblicazione unica nel suo genere, un prodotto multimediale e multitasking ante litteram. Poteva essere consultato dagli spettatori prima, durante e dopo una recita per seguire il testo cantato dell’opera. Addetti ai lavori, come critici musicali e ricercatori, lo usavano per prendere appunti. Aspiranti poeti in cerca di fortuna ne facevano portfolio da presentare a potenziali editori. In tempi passati, la censura poteva richiederne copie per valutarne l’appropriatezza dei contenuti. Infine, nelle officine grafiche e nelle stamperie d’epoca, i copisti lo utilizzavano come riferimento visivo per la messa in pagina. Generazioni di artigiani, famiglie, musicisti, politici, studiosi, innamorati e bambini annoiati nei palchi hanno letteralmente lasciato traccia delle loro vite incrociate sulle pagine di questi minuscoli oggetti, conservati presso numerosi archivi e collezioni private. Questo fa dell’oggetto-libretto un vero e proprio artefatto culturale con una propria "vita sociale".

Oggi, il libretto stampato è un ricordo del passato, sostituito da numerose versioni digitali reperibili online. Eppure, quei piccoli volumetti hanno ancora molto da raccontare, specialmente per comprendere il mondo produttivo che ruotava intorno alla creazione di una nuova opera. Giulio Ricordi fu tra i primi editori a intuire l’importanza strategica del libretto: in quanto prodotto di larga distribuzione, poteva contribuire a creare per ciascuna opera un immaginario non solo testuale, ma anche visivo. Il libretto, infatti, è un oggetto che gli appassionati hanno sempre tra le mani. Quando, a cavallo tra Otto e Novecento, nei teatri si affermò la pratica del buio in sala e il libretto perse la sua funzione di ausilio diretto alla comprensione del testo, Casa Ricordi investì nella sua valorizzazione. L'obiettivo era far sì che potesse essere conservato, esposto nelle case dei possessori e tramandato. Per farlo, alla fine dell’Ottocento Giulio Ricordi riunì attorno alle neonate Officine Grafiche Ricordi alcuni tra i più importanti esponenti del movimento Liberty e dell’arte applicata (Adolfo Hohenstein, Leopoldo Metlicovitz, Marcello Dudovich, solo per citarne alcuni). Il loro compito fu quello di fornire una vera e propria identità visiva alle copertine dei libretti e ai manifesti dei nuovi titoli in produzione, in un’ottica di sinergia tra il nascente mercato pubblicitario e l’editoria musicale.

Furono soprattutto le opere di Giacomo Puccini, il compositore simbolo della nuova era di Casa Ricordi, a beneficiare di questa nuova forma di marketing operistico. Oggi, il materiale documentario conservato presso l’Archivio Storico Ricordi (disegni, bozzetti, fotografie, pubblicazioni iconografiche, lettere e partiture annotate) ci permette di osservare da vicino l’intero processo editoriale, dalla scelta del campionario visivo alla messa in pagina delle elaborazioni grafiche degli artisti delle Officine Ricordi. Quasi tutte le opere di Puccini furono concepite da Ricordi con una forte componente visuale distintiva.

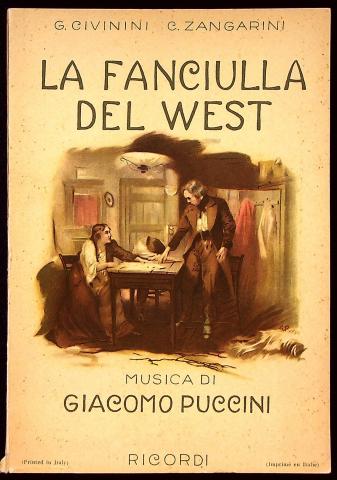

Prendiamo un titolo come La fanciulla del West: la copertina delle prime edizioni di libretti e partiture riproduce un disegno piuttosto realistico di un interno del selvaggio West, firmato dal pittore e scenografo Giuseppe Palanti. Oggi sappiamo, però, che come ispirazione per quel disegno Palanti aveva a disposizione un intero set di fotografie della produzione originale del 1905 del dramma teatrale The Girl of the Golden West di David Belasco, da cui l’opera di Puccini è tratta. Le foto, conservate presso l’Archivio Storico Ricordi insieme ad altre scattate dallo stesso Puccini nei boschi dell’Abetone (come ispirazione per il paesaggio “tipo foresta californiana”), ritraggono gli attori della produzione in prosa in pose e scene. Su queste immagini Casa Ricordi costruì l’intero immaginario visivo della Fanciulla. In seguito, quando Ricordi mise a disposizione dei teatri i materiali d’allestimento per il noleggio, questa serie di fotografie fu allegata su eleganti tavole a stampa per indicare agli impresari (e futuri registi/direttori di palcoscenico) come mettere in scena l’opera, quasi un supplemento alle Disposizioni sceniche che Ricordi aveva iniziato a pubblicare per le opere dell’ultimo Verdi.

Se La fanciulla del West è già di per sé un’opera che gioca sui diversi piani della realtà e della rappresentazione (le arie/canzoni ispirate al folklore americano, l’orchestrazione a gruppi, la drammaturgia che rimanda al varietà e al cinema muto – la musicologa Ellen Lockhart definisce la partitura “photographic music”), è ancora più interessante notare come la sua identità visiva si sia formata a partire dalla “realtà” delle foto di scena. Queste furono solo successivamente reinterpretate artisticamente come riproduzioni pittoriche per copertine di libretti, spartiti e poster. Si tratta di un processo che, partendo dall'immagine "reale" della fotografia, porta all'elaborazione artistica, in un percorso diverso da quello più tradizionale che va dal testo alla scena o dall'idea all'immagine. Questo approccio di Ricordi all'identità visiva continuò anche in epoche successive: ad esempio, quando nel 1954 fu commissionata un’immagine per la copertina del tipico libretto a stampa a Peter Hoffer – pittore e scenografo, collaboratore di Casa Ricordi dagli anni Cinquanta – i materiali d’archivio documentano un caso quasi unico di doppio schizzo preparatorio. Sembra che Hoffer non fosse sicuro su quale soggetto avrebbe funzionato meglio. Nel dubbio, come testimoniato dal brutale “NO” apposto a matita dietro a uno dei disegni, per la copertina definitiva fu scelta una versione più essenziale.

L’immane sforzo artistico e di comunicazione messo in campo da Ricordi per La fanciulla del West non diede i risultati sperati. L’opera, amata dai musicologi e dagli addetti ai lavori, fin da subito ha faticato a far breccia nei cuori del grande pubblico. Forse, proprio l’enfasi posta sul carattere “fotografico” dell’opera e della sua prima produzione – che la casa editrice imponeva fosse riprodotta fedelmente sulla base delle fotografie dell’originale produzione di Belasco – ha fatto sì che la musica non si soffermasse su melodie indimenticabili, ma sulla ricostruzione di un mondo esotico come il vecchio West che fosse al tempo stesso fedele e stilizzato. Un po’ come le silhouettes che Ricordi avrebbe poi scelto per caratterizzare visivamente le copertine dei libretti di un’intera epoca.