«Il Puccini, a parer nostro, ha qualche cosa di più, e questo qualche cosa è forse la più preziosa delle doti, quella alla ricerca della quale s’affannano e s’arrabattano tanti geni incompresi, la cui impotenza si maschera sotto lo specioso nome dell’avvenire! … Questa preziosa qualità, del nostro Puccini, è di avere nella propria testa (ou dans son ventre, come dicono i francesi) delle IDEE: e queste si hanno o non si hanno [...].»

Sulla Gazzetta musicale di Milano nel numero del primo febbraio 1885 così si esprime Giulio Ricordi a sostegno del giovane compositore che avrebbe rappresentato per tutta la sua carriera, Giacomo Puccini.

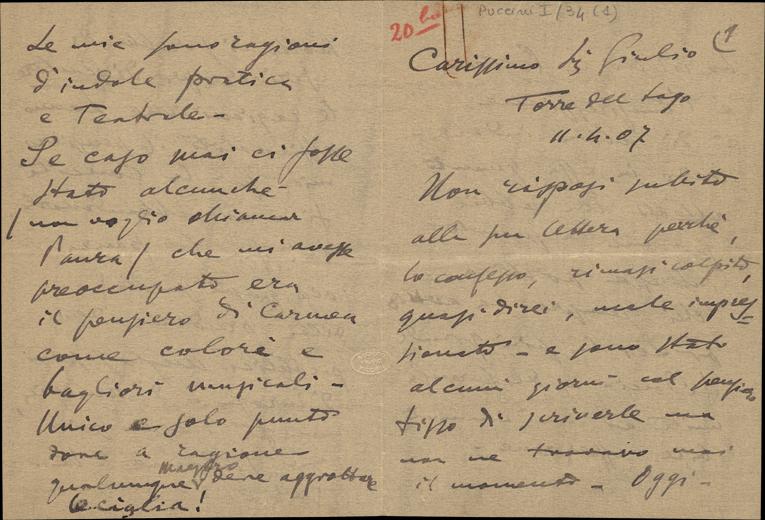

Quella tra l’editore e il compositore di Lucca rappresenta una delle più rilevanti collaborazioni della storia dell’opera italiana. Non si trattò di una semplice relazione contrattuale, ma di un autentico sodalizio umano e professionale, basato sulla fiducia, sulla stima reciproca e su una visione innovativa della musica e della sua diffusione. Lo scambio epistolare tra i due, consultabile attraverso la collezione digitale dell’Archivio Storico Ricordi, offre una testimonianza diretta delle molteplici sfaccettature e della profondità di questo legame, che ha avuto un ruolo determinante nella carriera di Puccini.

L’editore era sempre pronto a individuare il soggetto perfetto, i librettisti più adatti e a risolvere ogni difficoltà che potesse insorgere tra loro. Puccini, infatti, esercitava un controllo meticoloso sulla stesura del libretto delle proprie opere, intervenendo ripetutamente con richieste di revisione per adattare il testo alle sue esigenze musicali ed espressive. Le sue necessità furono spesso percepite dai librettisti come interferenze, e Giulio Ricordi svolgeva il ruolo di mediatore tra le parti, incoraggiando i poeti e rappresentando la voce della coscienza per il compositore. Come scrisse Illica in una lettera indirizzata all’editore, «Puccini è un orologio che si monta e si smonta rapidamente», spesso infatti Giulio Ricordi lo osservò passare da un progetto all'altro (si veda il caso de La lupa in collaborazione con Verga, o Maria Antonietta con lo stesso Illica), apparire indeciso e colmo di dubbi.

In una lettera del 6 aprile 1907 Ricordi scrive con tono affettuoso ma anche preoccupato e pressante, mostrando delusione per l’incertezza creativa di Puccini e rimpiangendo i tempi in cui il compositore lavorava con determinazione. Lo sprona a superare i suoi dubbi e a ritrovare lo slancio artistico. Puccini, inizialmente turbato dalla lettera dell’editore, ne riconosce l’affetto e risponde con un tono più riflessivo e pacato. Spiega le sue perplessità sull'opera, che non dipendono da timori di censura ma da problemi strutturali e teatrali. Tuttavia, lascia aperta la possibilità di un confronto e promette un incontro a Milano, suggerendo così una volontà di dialogo. Il rapporto tra i due emerge come profondo e sincero: Ricordi appare quasi paterno e apprensivo, mentre Puccini, pur difendendo le proprie scelte, dimostra rispetto e affetto per il suo editore. Professionalità e complicità si intrecciano. Giulio Ricordi non smetterà mai di dimostrare la propria fiducia nell’artista, preoccupandosi per il suo futuro, proprio come un padre verso il figlio. «L’affetto vero ed infinito c’io porto a Lei e che lo fa a me caro come un figlio – la stima e la fiducia, vivissime entrambe, ch’io ho sempre avuto ed ho per l’artista – mi incoraggiano, mi persuadono a scriverle così che a nessun altro, se non a Puccini, avrei scritto!».

Il loro scambio epistolare mette in luce anche la vena ironica che caratterizzava entrambi. Ricordi era solito chiamare Puccini "Doge", un soprannome per richiamare la sua grandezza e autorevolezza, con un tono estremamente scherzoso. «Evviva infiniti. Sempre avanti Doge.» è il telegramma che il compositore ricevette dopo la prima di Tosca a Roma, e molti altri ne seguirono. Non di rado il musicista veniva persino elevato di grado, come in un telegramma che celebra il successo a Boston di Madama Butterfly: «Promuovo ancora Doge ad Imperatore». È frequente anche l’uso di un latino maccheronico e della scrittura in versi nello scambio tra Giulio Ricordi e Puccini, spesso per rendere più leggere le comunicazioni o semplicemente per divertimento. In risposta ad una breve missiva in latino di Ricordi, Puccini scrisse: «Editor sed, ad tempum suum, publicus judicium dabit.», un esempio di come il gioco linguistico fosse parte integrante di quello che è stato il loro rapporto di amicizia.

La corrispondenza tra Giulio Ricordi e Giacomo Puccini, ricca di affetto, ironia e musica, rimane oggi una preziosa testimonianza di come il rapporto tra editore e compositore sia andato oltre la sfera contrattuale, diventando un dialogo costante tra arte e strategia, tra sostegno e visione. Ricordi non fu solo il primo sostenitore di Puccini, ma il vero e proprio artefice della sua affermazione nel panorama operistico internazionale.